|

|

01 - 経済不況と債権回収の現実的課題 |

近年の経済状況を受け、ベトナム国内の多くの企業が資金繰りに苦しみ、支払遅延や債務不履行が増加しています。このような状況下で、ベトナムに進出している日系企業を含む債権者は、期限の到来した債権の回収に頭を悩ませているのが実情です。

近年では、「破産申立て」をプレッシャーとして活用する債権者も現れ始めており、ベトナム実務における注目の動きとなっています。

|

|

02 - 債権回収手段としての破産申立て:伝統的手段との比較と実務事例 |

【従来の債権回収手段とその限界】

ベトナムにおける一般的な債権回収手段として、債権者はまず以下のステップを踏むのが一般的です:

✅ 返済猶予の交渉や再スケジュール

✅ 内容証明による支払い督促

✅ 債権回収代行会社の利用(※法律上債権回収代行事業が禁止されています)

✅ 民事訴訟や商事仲裁(契約で定めた場合)の提起

✅ 判決取得後の強制執行

しかしながら、これらの手段は時間がかかるうえ、債務者に実際の資産がなければ回収不能に終わる可能性もあります。

【強硬手段】としての破産手続の活用

そこで、近年注目されているのが破産申立てを圧力手段として活用するアプローチです。

📌 ベトナム破産法2014年によれば、債務の支払期日から3ヶ月を経過しても支払われない場合、債権者は破産手続の開始を裁判所に申立てることができます。これは、債務不履行が一定期間続くことで、債務者が「支払い不能状態」にあると法的にみなされるためです。

裁判所が申立てを受理した段階で、債務者は資産凍結・営業上の制約・信用失墜などの重大な影響を受ける可能性があるため、債権者の意図に沿って「自主的な支払い」を引き出す効果も期待されます。

✅ 実務的な教訓と債権者の判断基準

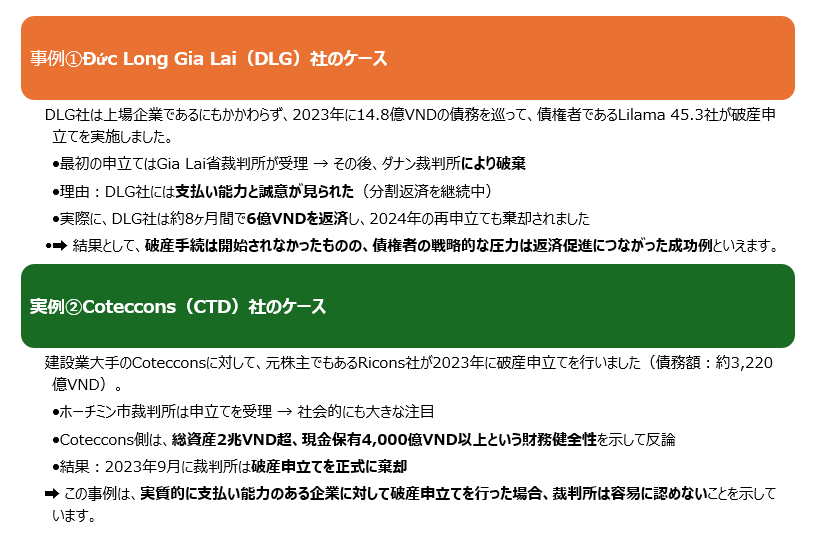

上記の2事例から分かる通り、破産申立てが有効かどうかは、債務者の「実質的な支払い能力の有無」に大きく依存します。

- 💡 DLGのように、返済意志と能力が一部でも認められる企業に対しては、破産手続は適用されにくい

- 💡 Cotecconsのように、財務健全な大企業への破産申立ては、むしろ訴訟戦略として失敗に終わる可能性がある

破産申立てはあくまで「最終手段」として、債務者が実際に資金繰り困難に陥っている場合のみ慎重に行使するべきです。

|

|

03 - 破産申立ての法的リスクと日系企業への実務的アドバイス |

① 法的ハードルと審査リスク

破産法により、債権者は法的に破産申立てを行う権利を有していますが、すべての申立てが受理されるとは限りません。

- 破産とみなされる要件:**「3ヶ月以上支払われていない債務」があり、かつ「支払不能状態にある」**ことが必要です。

- DLGやCotecconsのように、一部返済実績や財務基盤がある企業に対しては、裁判所が破産要件を満たさないと判断することが多いです。

② 申立て棄却のリスクとその影響

裁判所が申立てを却下した場合、以下のリスクが発生します:

- ❌ 費用・時間の損失(訴訟費用・弁護士費用等)

- ❌ 相手企業へのプレッシャー効果の減少

- ❌ 「戦略失敗」と見なされ、今後の交渉で主導権を失う可能性も

③ 法的逆襲の可能性にも注意

破産申立てが不当または濫用とみなされる場合、債務者から逆に損害賠償を請求される可能性もあります。

📌 実例:DLG社の会長が、破産申立てを行ったLilama 45.3社に対し、名誉毀損・業績悪化の損害を理由に訴訟を提起しました(※結果は未確定)。

➡ 債権者にとって、破産手続は「諸刃の剣」であり、使用には慎重な判断が必要で、必ず事前に現地の弁護士にご相談ください。

|

|

04 - 日系企業への実務アドバイス:戦略的債権回収のために |

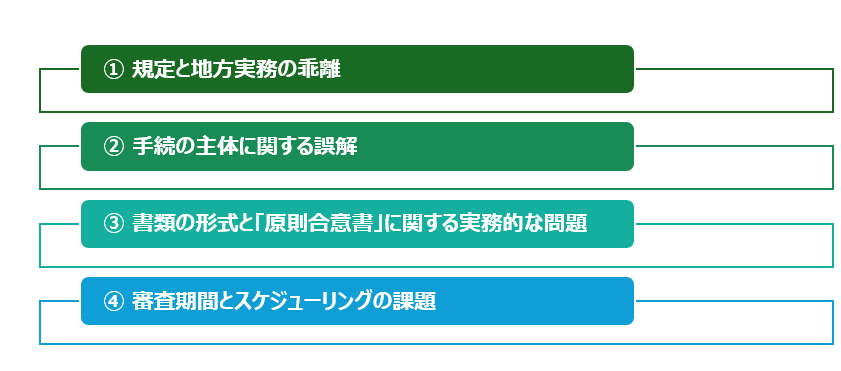

法令上、M&Aに関する手続は比較的明確に定義されていますが、現場では法解釈や運用が地域や担当官によって異なるケースも多く、日系企業を含む外国人投資家が実務上の混乱に直面することが少なくありません。

以下に、特に注意すべき代表的な実務上の課題とその対応策をまとめます。

① 規定と地方実務の乖離

法律上、M&A承認不要とされる取引でも、地方の管轄機関によっては「事前承認」を求められるケースが存在します。

📌 事例: 外資100%企業が、40%の持分を他の外国投資家へ譲渡するケースでは、持株比率に変動がないため、本来は承認不要です。しかし、実務上は一部の地方でM&A登録を要求されることがあります。

② 手続の主体に関する誤解

投資法第26条第2項では「外国人投資家が登録する」と記載されているため、実務では「外国投資家自身が申請者である」と誤解されるケースが多く見られます。

📌 正しい解釈: 政令31/2021/NĐ-CP に基づくと、申請主体は「外国人出資を受けるベトナムの企業」となります。

つまり、ベトナムの対象企業が、外国人の出資・株式取得に対する承認申請を行う必要があります。

③ 書類の形式と「原則合意書」に関する実務的な問題

基本的な提出書類は、出資登録申請書、各当事者の法人書類、合意文書等ですが、「M&Aに関する合意文書」の形式に関して、行政側の期待と実務が乖離する場面があります(ハノイや、ホーチミンの当局機関は、基本的に理解しているのですが、地方の当局機関は、かなり固いです)

📌 ある案件では、すでに最終的な株式譲渡契約(SPA)を締結し、それを添付書類として提出しようとしますが、管轄機関が「正式契約は時期尚早」として受理を拒否する事例があります。

④ 審査期間とスケジューリングの課題

法律上、審査期間は15営業日と定められていますが、実際にはそれを超過する事例も多く見受けられます。

特に、以下の場合は審査機関が追加の照会を行うため、期間が延びる傾向にあります:

- 対象企業が**敏感地域(土地が国防・安全保障上の重要エリア)**に土地使用権を有している

- 投資対象が条件付き業種に該当する

📌 これらのケースでは、管轄機関が公安省や国防省に照会を行い、その回答が出るまで審査が保留されることがあるため、結果として20営業日以上かかるケースもあります。

※ダナンや、その周辺の省でのM&A承認手続の際に、必ず管轄機関から公安に、書類を提出して、公安からの精査を受けてから、その結果に基づき、M&Aの承認を判断することになります。そのため、ダナンやその周辺の省でのM&A承認を行う際には、必ず余裕のスケジュールを立つ必要があります。

|

|

05 - 日系企業向け:ベトナムM&A手続きを成功に導くための実務的アドバイス |

|

破産申立ては「最後の手段」として位置づける |

破産申立ては、交渉・返済猶予・通常訴訟などの手段を尽くした後に行うべき最終的措置と捉えるべきです。 |

|

債務者の財務状況を事前に精査する |

申立ての前に、以下のような財務・営業に関する情報を可能な限り収集してください:

➡ 健全な企業に対して破産を申し立てても、裁判所が却下する可能性が高いため、慎重な事前調査が必要です。 |

|

申立てに必要な証拠と書類を整備する |

➡ また、損害賠償請求を検討する場合や、債権者会議等に参加する意思がある場合は、関連書類の準備も必要です。 |

|

債務者側の反応を想定しておく |

申立てを受けた企業は、以下のような行動を取る可能性があります:

➡ 日系企業としては、相手が誠実な返済計画を提示した場合には、申立て取り下げも含めた柔軟な対応が求められます。 |

|

自社が被申立人となった場合の対応 |

ベトナム現地法人が資金難を理由に破産申立てを受けた場合は、次の対応が重要です。

➡ 迅速な対応と誠意ある情報開示により、長期的な信頼関係と信用維持が可能となります。 |

ベトナムにおける破産申立ては、債権回収を促進する強力な手段である一方、法的・ reputational リスクを伴う複雑なプロセスでもあります。

- ✔️ 破産申立てが有効なのは、債務者が明らかに支払不能にある場合

- ❌ 経営が継続されている企業に対する申立ては、逆効果・訴訟リスクを生む可能性も

📌 日系企業としては、弁護士等専門家と連携しつつ、全体的な利益とリスクのバランスを取った債権管理戦略が求められます。

➡ 適切な法的判断と実務的な対応によって、債権回収を実現しつつ、現地での信頼とビジネスの持続的成長を確保することが可能です。