|

|

01 - Eラーニングサービスの概要と分類 |

.

COVID-19以降、インタラクティブなeラーニングの手法が急速に普及し、ベトナム国内の多くの生徒や保護者にとって一般的な学習手段となっています。また、教育分野における国際的な協力も進展しており、越境的な遠隔教育や、教育支援手段の提供といった活動の土台が構築されつつあります。

しかしながら、ベトナムにおいてオンライン授業や遠隔教育を具体的に規定する明確な法的枠組みは、いまだ発展途上であり、関連する法令は複数の法律文書に分散して定められ、時期によっても変更されています。

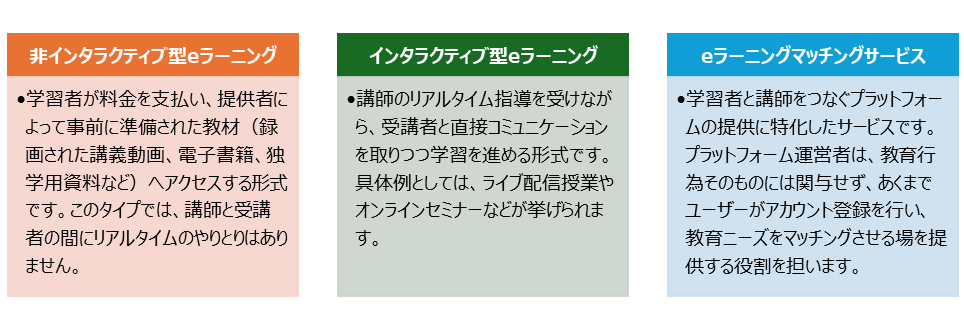

現在、ベトナムで提供されているオンライン教育(eラーニング)および関連サービスは、大きく以下の3つの類型に分類されると考えられます。

|

|

02 - 非インタラクティブ型eラーニングに関する法的枠組み |

講師がオンラインで授業を行わず、学習者が自主的に教材にアクセスして学習する「非インタラクティブ型eラーニング」について、現行のベトナム法ではこれを「教育サービス」とはみなしていません。なぜなら、サービス提供者が教育行為そのものを実施していないからです。提供する教材の内容や形式によって、以下のような事業区分に分類され、それぞれ異なる法規制が適用されます。

|

自社で教材(書籍、教科書など)を作成・発行・販売する場合

|

「出版物の発行・販売サービス」に該当します。

|

|

録画済み講義・動画講座など、自社所有の教材を提供する場合 |

「物品流通サービス」に該当します。 これらの教材は録音・録画物とみなされ、ベトナムは外国投資家に対してこの分野の自由化を約束していないため、配信には許認可が必要となり、流通経路も制限されます。 |

|

他者のコンテンツを流通させる場合(販売プラットフォームを提供) |

「電子商取引サービス」に該当します。

|

▶ 総括:

非インタラクティブ型eラーニングは、教育法ではなく、出版・商業関連法に基づいて規制されます。サービス提供者は、教材の内容に関する制限(風俗・道徳に反しない、公序良俗違反・禁止情報の排除)、電子商取引上の義務、流通経路に関する制限に留意する必要があり、教育分野における資格や条件は原則として適用されません。

|

|

03 - インタラクティブ型eラーニングに関する法的枠組み |

インタラクティブ型のeラーニング、すなわち講師と学習者が同時に参加するオンラインクラス形式の教育活動は、「教育・訓練活動」の一形態として位置づけられます。現時点では、オンラインクラスの開講を直接的に規定する統一法は存在しませんが、教育プログラムの性質や実施主体に応じて、関連する教育法令でそれぞれ規定されています。

3.1. 正規教育機関におけるオンライン授業(初等・中等・高等教育)

【法的根拠】

ベトナム教育訓練省(MOET)は、正規学校(初等・中等学校、継続教育センター、高等教育機関など)における補助的な授業手段として、オンライン授業の実施を認める複数の通知を発出しています。

- 初等・中等教育では、2021年3月30日付の通達09/2021/TT-BGDĐTが基礎的な法的根拠となります。

- この通達は、初等・中等教育機関および継続教育機関におけるオンライン授業の管理と運営について規定しています。

- オンライン授業は、国家教育カリキュラムに則した内容とし、教師と生徒の間の双方向性(インタラクション)を確保する必要があります。

- 生徒は、オンラインクラスに参加し、課題提出、評価、教師や同級生とのコミュニケーションを行うことが求められます。

- 教師は、オンライン上でも授業実施、課題配布、生徒の進捗フォローおよび成績評価を適切に行う義務があります。

- 校長は、通常授業を補助するため、あるいは自然災害や感染症等の不可抗力により登校できない場合、オンライン授業を正式な教育手段として選択する権限を有します。

この通達は2021年5月16日より有効となり、初めてベトナムの初等中等教育におけるオンライン授業を法的に正当化した重要な根拠です。

【高等教育における遠隔教育の留意点】

- 高等教育機関がeラーニング(正規の学位を授与するオンライン教育)を実施するためには、次のような条件を満たす必要があります:

- 遠隔教育のための技術インフラが整備されていること。

- 開講対象の専攻について、通常の正規教育を少なくとも3期連続で実施していること。

- 医療系学部(国家資格が必要な分野)および教員養成学部では、遠隔教育は許可されていません。

- 教育プログラムはMOETの基準に従って認証・発行されたものでなければなりません。

- 教育機関には、オンライン教育を専門的に運営・管理する部署が必要であり、教育活動全体、講師とのインタラクション、試験・評価、学位授与までを包括的に管理できる体制が求められます。

|

3.2. オンライン補習(正規カリキュラムの補完としての授業)

インタラクティブ型eラーニングが、正規の初等・中等教育課程に基づいた内容(例:数学、物理、化学、英語など)を学校外で補う目的で実施される場合、これはオンライン形式の「補習授業」とみなされます。

この点に関しては、2012年5月16日付の教育訓練省通達17/2012/TT-BGDĐTに基づく「補習授業の管理に関する規定」が、対面式およびオンライン形式のいずれにも適用される現行法として重要な根拠となっています。

同通達は、補習活動の乱用を防ぐため、以下のような制限を設けています:

- 小学生への補習授業の禁止

- 1日2回授業(午前・午後)を受けている生徒への補習授業の禁止

- 学力に差のない生徒同士でグループ分けして授業を行う必要がある

これらの規定は、授業形態にかかわらず、オンライン授業にも同様に適用されます。

さらに、通達17/2012および各地方自治体の規定により、補習授業を実施する教師(オンラインを含む)は、必ず正式な許可(補習授業実施許可)を取得しなければなりません。

したがって、個人または教育センターがオンラインで正規教育課程に基づく補習授業を行う場合、地域の教育訓練局による補習授業の許可を取得し、同通達の各種制限を順守する必要があります。

3.3 スキル・課外教育のオンライン実施

現在、多くのeラーニング事業者が、生活技能、語学、試験対策、芸術、スポーツなど、正規教育課程外の教育コンテンツをオンラインで提供しています。これらは「補習」ではなく、「課外教育活動」に分類されます。

この点に関しては、2014年2月28日付の通達04/2014/TT-BGDĐT「課外教育活動の管理に関する規定」が法的根拠として挙げられます。

同通達に基づき、スキル教育や課外活動(例:ソフトスキル、芸術、体育、語学など)を提供する企業・団体は、オンライン形式であっても、以下のような条件を満たし、地域の教育訓練局からの許可を得る必要があります:

- カリキュラム・教材が審査・承認されていること

- 教員や講師が必要な基準を満たしていること

- 学習に適したインフラまたは技術的プラットフォームが整っていること

なお、通達04/2014は対面形式を前提として制定されましたが、原則としてインターネットを活用した授業形式も対象となると解されています。

そのため、オンライン形式であっても、課外教育活動を行う事業者は、所在地や授業実施地に応じてSở GD&ĐTへの届出・許可申請が必要です。

許可を得ずにこうした教育活動を行った場合、「無許可教育活動」として法的リスクを負う可能性があるため、特に注意が必要です。

3.4 外資系企業による短期オンライン教育機関の設立・運営に関する法的枠組み

インタラクティブ型のeラーニングを提供する多くの企業は、語学、IT、短期資格講座など、幅広い対象者を想定した非正規教育サービスを展開しています。これらの活動は、教育法上「短期教育・研修機関」として位置づけられます。

国内外の投資家が語学センター、ITセンター、生活スキル研修所などを設立する場合、以下の条件を満たす必要があります:

- 教員要件、カリキュラム、設備等に関する条件を充足し、

- 所在地を管轄する教育訓練局において活動許可を取得すること

ただし、これらの制度は原則として物理的な校舎や教室の存在を前提としています。完全オンラインで運営される場合、明確な規定は未整備であるものの、実務上多くの教育訓練局は最低限の所在地と設備の存在を要件とし、オンライン授業とのハイブリッドを推奨しています。

外国投資家が、ベトナムで短期eラーニングサービスを提供する場合、さらに2018年6月6日公布の政令86/2018/NĐ-CP(教育分野における外国投資および協力に関する政令)が適用されます。

同政令により、外国投資家はベトナムにおいて外国資本による教育機関(語学センター、ITセンター、スキル研修センターなど)を設立可能です。

しかし、政令86/2018/NĐ-CPはオンライン教育モデルを想定しておらず、以下のような現実と乖離した要件が課されています:

- 学習者1人あたり最低投資額2,000万VND(約1,000USD)の要件(用地費用を除く)

- 学習者1人あたり平均2.5m²の建物面積が必要とされる

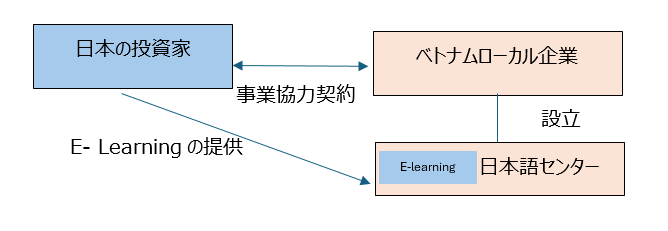

これらの条件は物理的教室を必要としないeラーニングにとって大きな障害となります。したがって、外資系eラーニング企業が単独で教育機関を設立するのは現実的ではなく、多くの場合、既存の教育センターとの業務提携などを通じて活動を展開しています。

結果として、多くの外資系eラーニング事業者は、法的・実務的なリスクを回避するため、既存の教育機関との連携モデルを採用し、設備要件や資本要件を回避する戦略を取っています。

|

|

04 - eラーニング接続型サービスに関する法的枠組み |

eラーニング接続型サービスとは、教育行為そのものを行うことなく、学習者と教育者をマッチングするプラットフォームを提供する事業を指します。このようなサービスは「教育サービス」とはみなされず、次のような業種に該当します。

- 教育支援サービス業

- 電子商取引プラットフォーム(買手と売手をつなぐEコマース機能)

このため、プラットフォーム運営者は上記に関する登録や条件を満たす必要があります。また、対象となる学習者や授業内容によっては、講師側に追加条件が課される場合があります。たとえば、教員が小中高校生に授業を行う場合は、事前に補習授業の許可を取得する必要があります。

|

|

05 - その他の留意点 |

5.1 学習者データの保護

eラーニングサービスはインターネットを通じて提供されるため、学習者の個人データ(氏名、年齢、住所、アカウント情報、成績など)の収集・保管・処理において、データ保護・情報セキュリティに関する法律を順守する必要があります。

2023年7月1日施行の政令13/2023/NĐ-CPは、ベトナムで初めて包括的に個人データ保護を規定した法令であり、eラーニング事業者にも大きく影響します。

主な要点:

- オンラインサービス提供者は、個人データを処理する法的根拠(ユーザーの同意または法令上の義務)を有していなければなりません。

- 16歳未満の児童データは特別保護対象であり、7歳以上の子ども本人と保護者の同意が必要です。

- データ管理者(eラーニング事業者)は、年齢確認を行い、児童保護のための措置を講じなければなりません。

- ユーザー(または保護者)は、同意の撤回、処理停止、データ削除の請求が可能です。

また、情報セキュリティ法(2015年)、サイバーセキュリティ法(2018年)、消費者保護法(2023年)も、個人情報の安全な取り扱いを義務づけています。これにより、eラーニングプラットフォームは、プライバシーポリシーの策定、ユーザー同意の取得、適切な技術的セキュリティ対策の実施が求められます。

5.2 品質監督と行政管理

eラーニングの品質管理は、提供形態に応じて異なる機関が監督します。

- 正規教育プログラム(大学レベルの遠隔教育等)は、教育訓練省がカリキュラム審査や教育認証を通じて監督します。

- 例:通達28/2023/TT-BGDĐTでは、大学レベルの遠隔教育機関に、指導・評価・学位授与までを一貫して管理する部門の設置を義務付けています。

- 外国語・スキル教育センター(オンライン含む)は、所在地を管轄する地方教育訓練局が監督し、ライセンス通りの教育実施、適切な講師配置、カリキュラム遵守などを確認します。

- 違反が確認された場合、政令04/2021/NĐ-CPに基づく行政罰が科されることがあります。

また、2023年消費者保護法により、eラーニング利用者も消費者として保護されることが明確化され、提供者には透明な情報提供、契約条件の遵守、苦情対応義務が課されています。

教育訓練省は現在、「2022–2025年教育DX推進計画」を進めており、2025年までに教育関係者の50%以上がオンライン教育に参加し、全授業のうち約20%をオンライン化することを目指しています。

この目標達成のため、今後さらに教育の質や管理基準に関する法制度の整備が進められる見込みです。eラーニング提供者は、現行法の遵守に加え、新たな規制動向にも常に注意を払い、迅速に対応していく必要があります。

|

|

06 - 関連法令一覧(参考) |

- 教育法(2019年法第43号)

- 高等教育法(2012年、2018年改正)

- 政令86/2018/NĐ-CP(外国人の教育投資に関する政令)および改正政令124/2024/NĐ-CP

- 通達17/2012/TT-BGDĐT(補習授業の管理)

- 通達04/2014/TT-BGDĐT(課外教育活動の管理)

- 通達09/2021/TT-BGDĐT(初中等教育機関におけるオンライン授業)

- 通達28/2023/TT-BGDĐT(大学遠隔教育規則)

- 政令13/2023/NĐ-CP(個人データ保護)

- 政令52/2013/NĐ-CPおよび85/2021/NĐ-CP(電子商取引)

- 情報セキュリティ法(2015年)、サイバーセキュリティ法(2018年)

- 消費者保護法(2023年)

ベトナムにおけるeラーニング市場は急速に成長しており、その法的枠組みも多様化・細分化が進んでいます。サービスの形態ごとに適用される法令や規制は異なり、教育機関としての登録が必要なケースもあれば、商業サービスやITプラットフォームとして取り扱われるケースもあります。また、個人情報保護、消費者保護、教育品質管理といった周辺法令への対応も不可欠です。

今後、デジタル教育のさらなる普及に向け、政府による制度整備が進むことが予想される中、eラーニング事業者は、現行法を確実に理解し、コンプライアンスを徹底しながら、柔軟かつ持続可能な運営体制を構築していくことが求められます。