2022年5月28日、ベトナム政府は「工業団地(KCN)及び経済区(KKT)の管理に関する政令第35/2022/NĐ-CP」を公布し、2022年7月15日より施行されました。本政令は、従来の政令第82/2018/NĐ-CPを全面的に廃止・置換するものであり、過去の工業団地・経済区の管理制度における制度的・政策的な不備を是正するとともに、投資法、建設法、都市計画法及び環境保護法等の最新規定に整合する法的枠組みを整備することを目的としております。

本政令は全8章・76条から構成され、以下の事項について包括的に規定しています。

- 工業団地システムの開発計画

- インフラ建設への投資

- 工業団地の設立・拡張手続き

- 優遇政策および開発方針

- 工業団地・経済区に対する国家管理

この新政令の施行により、外国投資家や日系企業がベトナムの工業団地・経済区における事業展開を計画・実行する際の法的安定性と予見可能性が大幅に向上すると期待されています。以下では、本政令第35/2022/NĐ-CPの主な改正点について解説いたします。

|

|

01 - 新しい工業団地モデル – 多様化・専門化・持続可能な発展への方向性 |

政令第35/2022/NĐ-CP(以下「政令35」といいます。)では、ベトナムにおける工業団地の新しいモデルが追加・明確化され、多様化、専門化及び持続可能な発展を促進するための方向性が示されました。主なモデルは以下のとおりです。

① 支援産業工業団地(工業団地 hỗ trợ)

支援産業製品の生産に特化した工業団地であり、工業用地面積の少なくとも60%を支援産業分野のプロジェクト誘致に充てます。支援産業とは、自動車部品、電子部品、機械加工などの製造を支える重要な産業分野を指し、日系製造業にとっても高い関心を集める領域です。

② 専門分野工業団地(工業団地 chuyên ngành)

繊維・衣料、食品など特定の産業分野に特化した工業団地で、工業用地面積の60%以上をその分野のプロジェクトに割り当てます。これにより、同一分野の企業集積が進み、サプライチェーンの効率化や専門人材の確保が可能となります。

③ ハイテク工業団地(工業団地 công nghệ cao)

ハイテク分野、情報通信技術(ICT)、研究開発(R&D)、イノベーション、教育訓練など、特別投資優遇分野のプロジェクトを誘致する工業団地です。工業用地の少なくとも30%をこれらのプロジェクトに充て、ハイテク産業及びR&D活動を促進します。これにより、ベトナムにおける技術革新と高付加価値産業の誘致が強化されます。

④ エコ工業団地(工業団地 sinh thái)

政令35第2条第5項に基づく定義では、エコ工業団地とは、省資源・クリーン生産を実施し、産業共生の協力関係を構築する企業が集積する団地を指します。企業間で副産物や廃棄物を再利用し、環境負荷を低減すると同時にコスト削減を図ります。すでにハイフォン市のナムカウキエン工業団地、ディンブ工業団地などで試行され、全国的な拡大が奨励されています。

⑤ 工業団地–都市–サービス複合モデル(工業団地 – đô thị – dịch vụ)

工業団地を中核に、都市機能やサービス機能を一体的に整備するモデルです。工業団地の従業員や専門家向けの住宅、公共サービス、商業施設を併設し、利便性の高い生活環境を提供します。都市・サービス機能を併設することで、労働力や専門人材の確保、周辺都市インフラへの負荷軽減にも寄与します。

|

政令35は、支援産業型、専門分野型、ハイテク型、エコ型、都市サービス複合型という多様な工業団地モデルを明確に位置付けました。これにより、各地方自治体は自らの強みと開発目標に応じたモデルを柔軟に選択でき、専門化産業、グリーン産業、スマートシティ開発などの新たな潮流に対応することが可能となります。 |

|

|

02 - 工業団地開発計画に関する法的枠組みの変更 – 政令35による統一化と手続き簡素化 |

政令35は、2017年計画法との整合性を確保し、従来の重複手続きを解消するため、工業団地開発計画の法的枠組みに重要な改正を加えました。

- まず、従来「工業団地開発計画」として独立して存在していた分野別計画の策定・承認制度は廃止されました。これに代わり、工業団地システムの開発は、計画法に基づく国の社会経済発展総合計画及び省級計画に組み込まれる形となります。政令35では、国家レベル及び省レベルで「工業団地システムの開発方針・計画案」を策定し、各地方における工業団地の方向性、数、規模、予定位置を明確化することを規定しています。

- 工業団地の開発方針の策定・審査・承認・調整は、個別の工業団地開発計画承認手続きで行うものはなく、計画法に基づく一般的な計画手続きに従って実施されます。これより、地方自治体は新しい工業団地を設立する際、従来の「工業団地開発計画の新規(又は追加)承認」を申請する必要がなくなり、承認済みの省級計画に適合していれば足ります。その結果、行政手続きが簡素化され、設立までの期間が短縮されるとともに、地方が主体的に工業団地の投資を誘致できる環境が整います。

- さらに、政令35は、工業団地の数・規模・位置を決定するための条件・原則も規定しています。これにより、投資需要、土地利用の均衡、インフラ整備能力に基づいて工業団地を合理的に配置し、工業用地の過剰供給や不足を防ぐことが可能になります。例えば、新たな工業団地の設立は、投資誘致需要や土地・インフラのバランスを考慮し、無秩序な拡大による資源浪費を回避することが求められます。

- 経済区についても同様の原則が適用され、省級計画に組み込まれる形で開発が行われます。経済区の境界変更は、政府が定める特定の事由に該当する場合に限り許可され、計画の一貫性を維持し、周辺地域への悪影響を回避します。

|

政令35による工業団地計画の法的枠組みは、従来の独立した「工業団地開発計画」制度から脱却し、省級計画及び国家レベルの産業計画と一体化されました。この改正により、重複規制が解消され、地方自治体や投資家にとって行政手続きが簡素化されると同時に、工業団地計画の全国的な統一性・整合性が確保されます。 |

|

|

03 - 工業団地に適用される建設計画の区分 – 政令35による簡素化と明確化 |

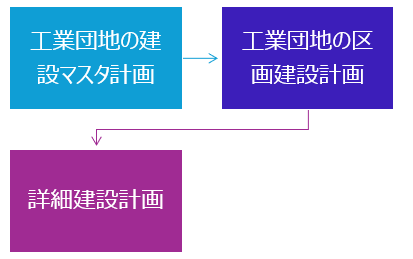

政令35は、工業団地の開発計画の刷新と並行して、各工業団地に適用される建設計画の種類を明確にし、手続きを簡素化するとともに重複を回避する規定を導入しました。

3.1. 都市建設総合計画または経済区建設総合計画に含まれる場合

工業団地予定地が既に承認済みの都市建設総合計画または経済区建設総合計画に含まれている場合、投資家は工業団地の区画建設計画(Quy hoạch phân khu xây dựng)のみを策定すれば足り、工業団地独自の建設マスタ計画を新たに作成する必要はありません。

3.2. 承認済みの区画建設計画がある場合

工業団地予定地に既に承認済みの区画建設計画が存在する場合、工業団地プロジェクトの実施にあたっては必要に応じて詳細建設計画(Quy hoạch chi tiết xây dựng)のみを作成します。すなわち、既に産業用地の区画計画が整備されている地域では、投資家はゼロから計画を作成する必要がなく、事業準備期間を大幅に短縮できます。

3.3. 区画建設計画の策定が義務付けられる特別な場合

政令35は、一定の場合に工業団地の区画建設計画策定を義務付けています。例えば:

- 面積500ha以上の大規模工業団地

- 工業団地–都市–サービス複合モデル

- 開発投資家が複数存在し、分区ごとに開発される工業団地

これらは空間構成やインフラ整備が複雑であるため、統一的な管理のために区画計画の策定が必要とされます。ただし、既に都市/経済区の総合計画に明記されている場合には、「計画任務(nhiệm vụ quy hoạch)」の策定を省略し、直接区画計画案を作成することが認められます。この簡略化により、計画承認までの期間が短縮されます。

|

政令35は、工業団地に適用される建設計画を総合計画 – 区画計画 – 詳細計画の3段階に分類し、地域の既存計画の状況に応じて策定すべき計画レベルを明確にしました。これにより、重複作業を回避し、投資家が必要最小限の計画策定で済むようになっています。一方で、大規模または複合機能を有する工業団地については区画計画による厳格な管理を維持し、統一性と効率性の高い開発を確保します。 |

|

|

04 - 工業団地設立手続きの廃止 – 投資環境改善に向けた行政改革 |

政令35における大きな行政改革の一つは、従来必要とされていた工業団地設立決定の発給手続きが廃止された点です。

従前の政令第82/2018/NĐ-CPでは、工業団地のインフラ投資プロジェクトの投資方針が承認された後でも、投資家は省人民委員会に対し「工業団地の設立決定」の発給を申請し、これが発行されて初めて工業団地が正式に設立されたと見なされていました。このプロセスは追加的な手続きとなり、事業開始までの期間を延長させる要因となっていました。

政令35では、当該手続きを完全に廃止し、工業団地はインフラ投資プロジェクトの投資方針承認決定または投資登録証明書の発給時点で設立されたとみなす旨を明確に規定しています。具体的には、工業団地は以下のいずれかの日から法的に成立します。

① 公的資金により実施される工業団地インフラ建設プロジェクトについて、権限ある機関が投資方針承認決定を発行した日

② 民間資金による工業団地インフラ建設プロジェクトについて、権限ある機関が投資方針承認決定(投資家承認を含む)または投資登録証明書を発行した日

この改正により、行政手続きが1段階削減され、プロジェクト準備期間が短縮されます。投資家はインフラプロジェクトの承認後、用地取得・整備、インフラ建設といった次の工程に直ちに着手できるため、投資機会のロスを防ぐことが可能です。特に、対外投資誘致競争が激しい状況下において、本改正は工業団地インフラ投資家にとって大きな利点となります。

実務面でも、この新制度は従来の「ボトルネック」となっていた手続きを解消し、プロジェクトの早期実施を可能にしました。政令35は、行政改革を通じて投資環境を改善し、より開放的で迅速な事業展開を可能にする法的基盤を提供していると評価されています。

|

|

05 - 工業団地の投資および拡張条件 – 政令35による包括的な基準整備 |

政令35は、手続きを簡素化するだけでなく、工業団地のインフラ建設および経営に関する投資条件を体系的に整備し、工業団地の開発が計画に沿い、かつ実務的な需要に適合するよう規定しています。

5.1. 計画適合性と立地条件

工業団地投資プロジェクト(新設・拡張を含む)は、関連する国家計画および省級計画に適合しなければなりません。また、土地利用計画との整合性、交通インフラとの接続性、都市区域や保護区など重要な空間機能との非競合性も求められます。

5.2. 充足率要件

新たな工業団地を申請する前に、原則として当該省内の既存工業団地の平均稼働率(充足率)が60%以上である必要があります(一部特例あり)。これは、既存工業団地に空き区画が多い状況での過剰開発を防ぎ、土地資源の浪費を回避することを目的としています。

5.3. 土地転用条件

工業団地開発投資家は、土地法や林業法に基づく転用条件(土地種別:水田、森林等)を満たす必要があります。特に農地転用を伴う場合は、補償、代替地確保、土地管理機関の承認などを適法かつ円滑に実施できる能力が求められます。この要件により、土地・環境面で実現可能性の高いプロジェクトのみが承認されます。

5.4. 規模の適正化と工業団地類型別要件

工業団地の規模は、地域特性や管理能力に応じて適正に設定する必要があり、過度に小規模で断片的な開発や、過大で管理困難な計画は回避されます。特に、支援産業型、専門分野型、ハイテク型、エコ型などの特定工業団地については、工業用地の専門利用割合や環境基準など、政令35および関連専門法令に基づく追加要件が適用されます。

5.5. 拡張条件

既存工業団地の拡張には、原則として一定の充足率(通常60%)または前段階インフラの完成が必要です。既存インフラ投資家は、十分な能力がある場合、優先的に拡張プロジェクトを実施できますが、必要に応じて新たな投資家選定のための入札が行われます。この規定は、迅速な充足率向上を促すと同時に、拡張の透明性を確保します。

|

政令35は、計画適合性、充足率、立地・規模、土地転用、投資家の能力など、工業団地の新設・拡張に関する包括的な条件を定めています。これにより、プロジェクトの実現可能性と持続可能な発展が確保され、土地資源の無秩序な浪費を防止することが可能となります。 |

|

|

06 - 工業団地インフラ開発投資家の選定 – 政令35による基準と手続きの明確化 |

政令35は、工業団地の新設や拡張にあたり、複数の投資家が関心を示す場合のインフラ開発投資家の選定基準および手続きを明確化しました。これにより、適格で信頼性の高い投資家を選定するための透明性と客観性が確保されています。

6.1. 投資家に求められる基本条件

工業団地のインフラ建設・経営プロジェクトを実施する投資家は、不動産事業に関する条件を満たし、かつ土地法に基づき国からの土地割当・賃貸・土地利用目的の転換が認められる必要があります。

特に、工業団地インフラは「賃貸用工業不動産」に該当するため、投資家は不動産事業機能を有していなければなりません。外国投資家の場合、ベトナム国内に適格な経済組織を設立し、土地取得資格を備える必要があります。

6.2. 複数投資家が関心を示す場合の選定手続き

同一工業団地プロジェクトに2者以上の投資家が関心を示す場合、原則として入札方式により投資家を選定します(例外として、指名方式が認められる場合もあります)。政令35は、入札における評価基準を以下の4つの主要カテゴリーに分類しています。

|

① 能力評価 |

不動産事業条件、土地割当・賃貸条件の充足、プロジェクト遂行のための資源動員力など、法的条件と実行能力を審査します。 |

|

② 経験評価 |

過去に実施または関与した類似規模・性質のプロジェクト(例:工業団地開発、大規模不動産開発など)を評価対象とします。完了済みまたは進行中の案件、あるいは親会社や創業株主の実績も考慮され、インフラ開発分野での実務経験と成功事例が重視されます。 |

|

③ 技術評価 |

承認された工業団地建設計画および投資方針に基づき、提案されたインフラ計画・設計が要件を満たしているかを審査します。現代的で実現可能なインフラ整備案を提示できるかが評価の鍵となります。 |

|

④ 財務・商業評価 |

投資方針、資金調達計画、インフラ事業計画などを基に、事業の採算性と投資家の財務力を評価します。自己資本や借入による資金調達能力、持続可能なビジネスモデルの有無が重要な指標となります。 |

また、政令35に基づく入札手続きは、地方自治体が応募投資家を総合的に評価し、最も適格な投資家を選定できるよう設計されています。これにより、能力不足の投資家による事業停滞や非効率化を防ぎ、健全な競争環境を促進します。詳細かつ明確な基準の導入は、工業団地開発分野における投資家間の信頼性と競争の公平性を高める効果があります。

|

|

07 - 大規模工業団地プロジェクトおよび水田転用に関する段階的投資規定 |

政令35の重要な新規定の一つは、大規模工業団地プロジェクトや複数期作付け水田の転用を伴うプロジェクトにおける段階的投資(フェーズ分割)に関する義務です。

7.1. 大規模工業団地の段階的投資義務

面積が500ヘクタールを超える工業団地については、必ずプロジェクトを複数の投資段階に分けなければならず、1段階あたりの面積は最大500ヘクタールまでとされています。この規定により、インフラ整備や投資誘致を資金力・市場需要に応じて段階的に進めることが可能となり、大規模用地を抱えながら稼働率が低迷する事態を防ぎます。

7.2. 複数期作付け水田の転用における段階的投資義務

政令35は、工業団地開発に伴う水田保全にも配慮しています。特に、二期作以上の水田を大規模に転用する場合、地域ごとに定められた面積基準を超える場合には段階的に転用を行うことが義務付けられています。具体的には次のとおりです。

- 紅河デルタ・メコンデルタ:200ヘクタール超の場合、1段階での転用は200ヘクタールまで

- 北中部・南中部沿岸地域・東南部:150ヘクタール超の場合、1段階での転用は150ヘクタールまで

- 北部中山間地域・西原高原(Tây Nguyên):100ヘクタール超の場合、1段階での転用は100ヘクタールまで

この地域別制限は、それぞれの農地資源量と食料安全保障の重要性に応じたものであり、稲作の中心地域では大規模転用を抑制し、農地が限られる山間部ではより低い上限が設定されています。

7.3. 特例規定 – 大規模クラスター型投資案件

ただし、政令35は特に重要な工業団地プロジェクトについて例外を認めています。具体的には、総投資額が20億米ドル(約4兆5,000億ドン)以上の産業クラスターを形成する場合、上記の段階的転用制限が適用除外となり、一括かつ同時に開発することが可能です。この規定により、大規模かつ戦略的な産業集積(例:ハイテク産業複合施設)の迅速な整備が可能となります。

7.4. 政策の効果と意義

段階的投資は、インフラ投資家にとって資金・人員を段階ごとに集中させることを可能にし、未消化リスクの低減につながります。また、特に水田のような重要な農業資源の効率的利用を確保し、食料安全保障を維持する役割を果たします。さらに、補償・立退き・再定住といった社会的影響も段階的に処理でき、地域住民への負担を軽減します。

|

|

08 - 工業団地における労働者住宅および福利施設の整備 – 政令35と関連法令による法的基盤の強化 |

政令35は、工業団地(工業団地)で働く労働者および専門家の生活環境改善を目的として、工業団地内での滞在・宿泊対象者の範囲を大幅に拡大し、労働者向け住宅の建設に関する法的根拠を整備しました。

8.1. 労働者・専門家の工業団地内滞在に関する規定の拡大

従前の政令第82/2018/NĐ-CPでは、工業団地内で宿泊できるのは経営管理者、外国人専門家等に限られており、大多数のベトナム人労働者は工業団地内での宿泊が認められていませんでした。

しかし、2022年7月15日の政令35施行後は、国籍を問わず全ての専門家・労働者が、生産・業務上必要な場合には工業団地内での滞在が可能となりました。これにより、工業団地が都市部から離れている場合や交代制勤務の場合でも、労働者が寮や宿舎に滞在できるようになりました。

また、政令35は、不可抗力事由(感染症流行や自然災害など)により労働者が外出できない場合、工場や企業施設内での一時的な滞在も認めています。実際、COVID-19流行時には「3現地方式(現地勤務・現地食事・現地宿泊)」が採用され、生産維持が図られました。政令35は、このような状況に対しても明確な法的根拠を与えています。

8.2. 労働者向け住宅建設に関する法的整備

政令35に基づき、工業団地インフラ投資家は、工業団地内の商業・サービス用地の一部を労働者寮や宿舎として整備できるようになりました。

さらに、住宅法2023年(Luật Nhà ở 2023)では「工業団地内労働者宿舎」という概念が新設され、このタイプの住宅がプロジェクト型住宅開発の優先対象と位置づけられました。同法第2条では、労働者宿舎を「工業団地管理法に基づき工業団地内の商業・サービス用地に建設され、当該工業団地で勤務する労働者に賃貸するための施設」と定義し、工業用地ではなく商業・サービス用地として扱うことを明確化しています。これにより、労働者宿舎は売却ではなく賃貸専用とされ、工業団地労働者の福利厚生に特化した施設として位置づけられます。

8.3. 土地制度上の優遇措置

土地法2024年(Luật Đất đai 2024)も、工業団地内労働者宿舎の整備を促進する規定を新設しました。工業団地内で労働者宿舎用に計画された用地は商業・サービス用地として管理され、賃貸料や税制面での優遇措置を受けられる可能性があります。以前は工業団地の全用地が一律に「工業団地用地」とされ、住宅建設は機能上困難でしたが、用途区分の明確化により投資障壁が緩和されました。

これらの規定により、労働者宿舎の建設促進が期待され、労働者の生活環境改善・人材定着・周辺都市インフラの負荷軽減に寄与します。長期的には、福利厚生の充実によって高品質な労働力を確保し、工業団地の安定稼働と投資魅力の向上につながります。

|

|

09 - 新たな工業団地モデルに対する優遇・支援政策 |

政令35および関連法令は、前述の新しい工業団地(工業団地)モデルの発展を促進するため、税制優遇や各種投資支援策を体系的に規定しています。

9.1. 専門分野型・支援産業型・ハイテク型工業団地への優遇措置

政令35は、これらの工業団地に属する投資プロジェクトについて、法人所得税(TNDN)・輸出税・輸入税の優遇およびその他の支援を享受できることを明確化しています。

例として、優先リストに掲載された支援産業製品を製造する企業は法人所得税の減免を受けられ、ハイテク分野のプロジェクトは機械・設備の輸入税免除や国家科学技術開発基金への優先的アクセスを得ることが可能です。

また、工業団地インフラ開発投資家は、工業団地の種類に応じた目標産業用地割合(60%または30%)を投資方針決定または投資登録証明書に明記し、運営中にその達成状況を監督されます。この割合を満たした場合、地域および業種に応じた投資優遇措置を受けられます。

9.2. エコ工業団地への支援

政令35は、省人民委員会に対し、エコ工業団地の発展促進政策を策定する権限を与えています。支援内容には以下が含まれます。

- 企業間の産業共生を促進するための技術・社会インフラ整備・改修支援

- 新規投資プロジェクトの誘致支援

- 科学技術支援および技術移転支援(生産工程の改善、環境負荷の低減、廃棄物の再利用、資源の効率的利用)

加えて、エコ工業団地やその内部企業の認定制度が設けられています。計画投資省通達05/2025/TT-BKHĐT(2025年3月15日施行)は、評価基準・手続き・申請様式を詳細に規定しており、エネルギー効率・再利用率・環境マネジメント導入率・排出削減量など具体的な指標を設けています。新設工業団地 sinh tháiの場合、稼働開始から8年以内に基準達成を約束すれば認定申請が可能です。

9.3. 工業団地–都市–サービス複合モデルへの優遇

政令35は、このモデルの投資家に対し、構成機能別に優遇を適用する原則を定めています。

- 工業団地部分:通常の工業団地優遇を適用

- 都市・住宅部分:住宅法や都市開発法上の優遇(例:社会住宅や労働者住宅に対する優遇)を適用

9.4. 中小企業向け用地確保義務

土地法2024年は、工業団地開発投資家に対し、インフラ整備後の一定割合の用地(例:5〜10%)を中小企業や公害により移転が必要な工業施設のために確保することを義務付けています。この用地は低廉な賃料で貸与され、その賃料減額分は投資家が納付する地代から控除されます。これにより、中小企業の立地確保と投資家の経済的負担軽減が両立します。

|

|

10 - 工業団地から都市・サービス区域への転換条件 |

政令35では、初めて工業団地全体または一部を都市・サービス区域へ転換するための制度が規定されました。これは、効率的に稼働していない工業団地や都市内部に位置し機能転換が必要な工業団地を再開発するための重要な政策的突破口となります。

政令35第13条によれば、工業団地の都市・サービス区域への転換は、以下5つの主要条件を満たす必要があります。

10.1. 計画適合性

転換対象は、承認済みの省計画・都市計画において都市・サービス用地として位置付けられている必要があります。計画において用途転換が明示されていなければ、転換は認められません。

10.2. 都市内の立地要件

対象工業団地は、中央直轄特別級都市または第I級都市(中央直轄・省直轄)内部に所在する必要があります。これにより、転換は大都市内部の工業団地に限定され、郊外や中小都市の工業団地は対象外となります。

10.3. 最低稼働年数

工業団地は設立から少なくとも15年以上稼働しているか、または許可期間の半分以上を経過している必要があります(許可期間が30年未満の場合)。これにより、投資直後の工業団地が安易に転換されることを防ぎます。

10.4. 投資家および入居企業の同意

転換は、工業団地インフラ投資家および転換対象区域に入居する企業の3分の2以上の同意が必要です。ただし、以下の場合は同意を不要としています。

- 契約期間満了の企業

- 土地法に基づき賃貸延長が認められない企業

- 深刻な環境汚染を引き起こし移転が義務付けられる企業

10.5. 経済・社会・環境面での有効性

- 転換によって都市開発収益、景観改善、居住・労働環境の向上、旧工業団地による環境負荷低減等の効果が総合的に見込まれる必要があります。

- これらの条件を満たし、権限ある機関の承認を得た場合、工業団地は計画に基づき都市・サービス区域へと転換されます。インフラ投資家または新たな投資家が、旧工業団地用地における都市開発プロジェクトを立案することが可能となります。

- ただし、転換にあたっては、工業用地から住宅・商業用地への地目変更や、既存企業の資産処理など、土地法に基づく厳格な手続きが必要です。このため、初期段階では一部地域での試験的実施が想定されます。

|

|

11 - 輸出加工企業および輸出加工区の管理に関する新規定 |

政令35は、輸出加工企業および輸出加工区の管理において、実務に即した柔軟な運用を可能にする重要な改正を導入しました。

11.1. DNCXの定義と適用範囲の見直し

従前の政令第82/2018/NĐ-CPでは、輸出加工区内に設立された企業は、実際に輸出加工(輸出向け製造)を行っていなくても一律に輸出加工企業と見なされ、非課税区の優遇を受けていました。

政令35はこれを改め、実際に輸出加工活動(輸出向け製造または輸出向け製造を支援するサービス提供)を行う企業のみを輸出加工企業として認定し、優遇措置の対象としました。輸出加工区内であっても、国内市場向け生産のみを行う企業は自動的に輸出加工企業扱いとはならず、これにより優遇の乱用防止と公平な競争環境の確保が図られます。

11.2. 輸出加工企業の事業範囲拡大

従前の制度では、輸出加工企業は輸出関連の取引およびそれに直接付随する活動に限定されていました。

政令35は、条件を満たす場合に限り、輸出加工以外の事業活動(特定の国内向け製造・サービス)も認めています。これにより、輸出受注減少時にも生産能力を国内市場向けに活用でき、国内サプライチェーンへの参入が容易になります。

11.3. 倉庫・保管施設の柔軟化

政令35は、輸出加工企業が輸出加工区・工業団地外に保税条件を満たす倉庫を設置できることを明確に規定しました。従来は輸出加工区内に限られていたため、港湾近くや物流拠点への柔軟な倉庫設置が困難でしたが、この改正により物流コストの削減と供給の柔軟性向上が可能となります。

11.4. KCX内への非DNCX企業の参入許可

従来、輸出加工区は100%輸出加工企業で構成される「閉鎖型税関区域」として運用されていました。

政令35は、輸出加工区内に非輸出加工企業(産業用部品製造、物流サービス等)の入居を認めています。これにより、輸出加工区内の産業エコシステムが強化され、加工企業への直接的なサポートや空き区画の有効活用が可能となります。ただし、非輸出加工企業は非課税区優遇を受けられず、税関・通関手続きは通常通り行われます。

11.5. 税関管理の維持

輸出加工企業は依然として、外部との間にフェンス等の物理的隔離施設を設け、非課税区の要件を満たす必要があります。輸出加工企業と国内企業(輸出加工区内外)の取引は輸出入取引として扱われ、税関手続きが必要です。