|

|

01 - ベトナム商法における損害賠償制度の基本構造 |

1.1. 損害賠償とは何か?

ベトナム商法において「損害賠償」とは、債務不履行(契約違反)により他方当事者が被った損失を補填するため、違反当事者が負う法的責任を意味します(商法第302条)。本規定により、賠償の対象となる損害は以下の2つに分類されます:

-

- 直接的かつ現実的な損失(実損害)

例:契約違反による商品の破損、物流・再手配等による追加コスト、損害発生時点で既に支出した費用など。 - 得られるはずであった利益(逸失利益)

例:契約が履行されていれば得られたと推定される利益や売上。

- 直接的かつ現実的な損失(実損害)

すなわち、損害賠償制度の目的は、契約違反によって毀損された経済的利益全体の回復にあります。

1.2. 損害賠償が認められるための法的要件

ベトナム商法のもとで損害賠償請求が認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:

① 契約違反の存在

② 損害(実損害または逸失利益)の発生

③ 契約違反と損害との間に直接の因果関係があること

なお、不可抗力その他の法定免責事由(商法第294条)に該当する場合には、上記の要件をすべて満たしていても、損害賠償責任は発生しません。

1.3. 損害賠償請求者に課される義務

損害賠償を請求する側には、以下のような法的義務が課されます。

-

- 立証責任

契約違反によって実際に損害が発生したこと、そしてその損害額(逸失利益を含む)について合理的な証拠を提示する必要があります。 - 損害拡大防止義務

被害が拡大しないよう、適切な措置を講じることが求められます。この義務を怠った結果として生じた追加的な損害については、賠償が認められない可能性があります。

- 立証責任

|

|

02 - 違約金と損害賠償の違いと併存可能性 ― ベトナム法と日本法の比較から読み解く |

2.1. ベトナム法における「違約金(phạt vi phạm)」とは?

ベトナム法では、契約違反が発生した場合の対応として、「損害賠償」だけでなく「違約金(契約違反に対する制裁金)」という制度も用意されています。両者は以下のように目的・適用要件・法的位置づけが異なります。

|

項目 |

損害賠償 |

違約金(契約違反に対する罰金) |

|

目的 |

被害の回復 |

違反の抑止および制裁 |

|

要件 |

実損害または逸失利益の発生と立証が必要 |

契約書における明示的な事前合意が必要 |

|

金額制限 |

実際の損害額に応じて請求可能(制限なし) |

商業契約では違反部分の価値の8%を上限とする |

|

請求可否 |

契約に定めがなくても可能 |

契約に合意がある場合のみ可能 |

2.2. ベトナム法では損害賠償と違約金の併用が可能

ベトナム商法上では、損害賠償と違約金は別個の制度として扱われており、両者は併用が認められています。つまり、契約違反が発生した場合、被害を受けた当事者は次の両方の請求を行うことが可能です。

- 契約に基づく違約金(phạt vi phạm)の請求

- 実際に発生した損害(現実的損失および逸失利益)に対する損害賠償の請求

この点は、日本法の考え方とは明確に異なります。

2.3. 日本法との比較と注意点

日本民法(第420条第3項)においては、いわゆる「違約罰」は損害賠償額の予定とされており、事前に取り決めた金額で処理されるのが一般的です。そのため、実損害の発生やその金額の有無に関係なく、契約上定められた違約金のみで完結するのが基本的な運用です。

一方、ベトナムでは、違約金と損害賠償は併存可能な独立制度として設計されており、違約金の支払いに加え、実損害に応じた補填も別途認められます。このような構造の違いは、日系企業にとって重要な留意点となります。日本法の感覚でベトナム契約を運用した場合、思わぬ法的リスクや請求漏れが生じる可能性があるため、契約書作成時にはベトナム法に即した設計が不可欠です。

|

|

03 - ベトナムにおける予定損害賠償条項の実務的課題と法的解釈の対立 |

3.1. 明文規定のないベトナム商法とその影響

日本では、契約書において損害賠償額をあらかじめ定めておく「予定損害賠償条項」が広く認められており、実務上も頻繁に活用されています。これに対し、ベトナム商法には予定損害賠償に関する明確な規定が存在していません。そのため、この種の条項の有効性については実務上も見解が分かれており、契約当事者にとってはリスク管理上の大きな課題となっています。

3.2. 三つの主な見解

現在、ベトナムの法曹実務や学説においては、以下の三つの立場が存在しています:

- 見解①:商法強行規定説

損害賠償は商法に規定された「実損害の填補」という原則に基づくべきであり、予定損害賠償はこれに反するため無効とする見解です。商法の損害賠償条項を強行法規と位置づけ、契約自由による逸脱を認めないと解されます。 - 見解②:契約自由優先説

当事者の契約自由を尊重し、予定損害賠償条項の有効性を認める立場です。ただし、合意された金額が過大である場合には、裁判所がその額を調整することができるとされます。 - 見解③:違約金とみなす説

予定損害賠償を違約金の一種と解釈し、商法上の違約金制度に組み込む立場です。この見解に立つと、違約金に対する8%の上限規制が適用され、さらに当該違反により発生した超過分の損害賠償も別途請求できる可能性があります。しかし、この立場には「二重の賠償を認めることになり、制度趣旨が損なわれる」との批判もあります。

3.3. 予見可能性の低さという実務的リスク

このように、ベトナムにおける予定損害賠償条項については、明確な法的整理が存在せず、契約条項の有効性が事案ごとに左右される可能性があります。結果として、契約当事者にとっては、万一の紛争時において条項が実際に執行されるか否かを事前に予測しづらいという点が、大きな実務上のリスクとなっています。

|

|

04 - ベトナム契約における損害賠償条項の起草時に注意すべきポイント |

ベトナム企業との商業契約において、損害賠償条項(違約金条項や予定損害賠償条項)を設ける際には、以下の点に十分な配慮が必要です。

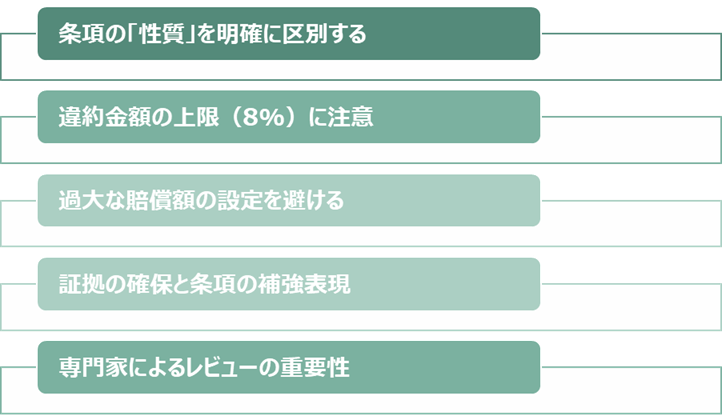

4.1. 条項の「性質」を明確に区別する

まず、その条項が違約金(契約違反に対する制裁金)なのか、あるいは予定損害賠償(予測される損害の補填を目的とする金額)なのかを契約書上で明示することが重要です。趣旨が不明瞭なままでは、後日裁判所の解釈に委ねられ、当初の意図とは異なる判断が下されるリスクがあります。

→ 例:「本条項は違約金に該当するものとする。」/「本条項は予定損害賠償額の定めである。」

4.2. 違約金額の上限(8%)に注意

ベトナム商法では、違約金の金額について、契約違反に相当する部分の価値の8%を上限とする規定があります(商法第301条)。このため、これを超える金額を定めたとしても、超過部分は無効とされる可能性がある点に留意しましょう。

→ 契約金額に照らして8%以内に収まるよう設定することが安全です。

4.3. 過大な賠償額の設定を避ける

予定損害賠償を定める場合には、予測される実損害と相応の範囲に留めることが望ましいです。実損害との乖離が著しい場合、裁判所が条項の一部または全部を減額・無効と判断する可能性があります。

→ 合理的・予測可能な損害をベースにした金額設定が求められます。

4.4. 証拠の確保と条項の補強表現

予定損害賠償条項の有効性に不確実性があることを前提に、以下のような補完措置を講じることが有効です。

- 実際に生じた損害についての証拠(メール、請求書、支出記録等)を保存しておく

- 条項内に、当事者の合意を補強する補足文言を加える

例:「合意された金額は最低限の補償額とし、実損害がそれを上回る場合には差額分を別途請求できるものとする。」

これらの対応を講じることで、紛争発生時に当事者の意思を明確に示す資料となり、一定の防御策となります。

4.5. 専門家によるレビューの重要性

最後に、契約締結にあたっては、ベトナム現地法に精通した法律専門家(ベトナム国弁護士)に相談し、文言の適正性や金額設定の妥当性について助言を受けることが不可欠です。損害賠償条項は、将来的な紛争対応力を左右する重要条項であるため、慎重な設計が求められます。

|

ベトナム商法では、「損害賠償」と「違約金」は独立した制度として明確に区別され、それぞれに適用要件や制限が設けられています。また、予定損害賠償条項に関しては、法的根拠が明文化されておらず、有効性に不確実性が残ることから、条項設計には慎重な検討が必要です。 日本法とのアプローチの違いに留意し、特に次の点を踏まえた対応が求められます。

日系企業がベトナムで契約を締結する際には、単に日本での慣行をそのまま持ち込むのではなく、現地法制の理解と対応戦略を構築することが法務リスク回避の鍵となります。 |